Drepanocitosi: sintomi, diagnosi e terapia per la cura

di Redazione

31/01/2018

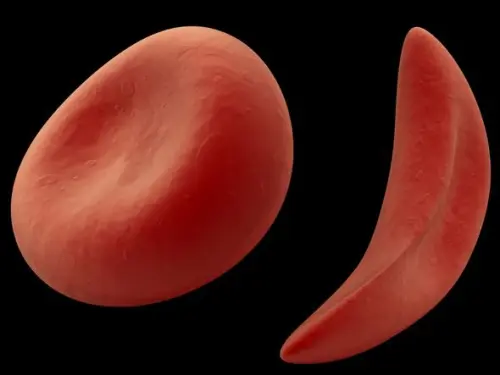

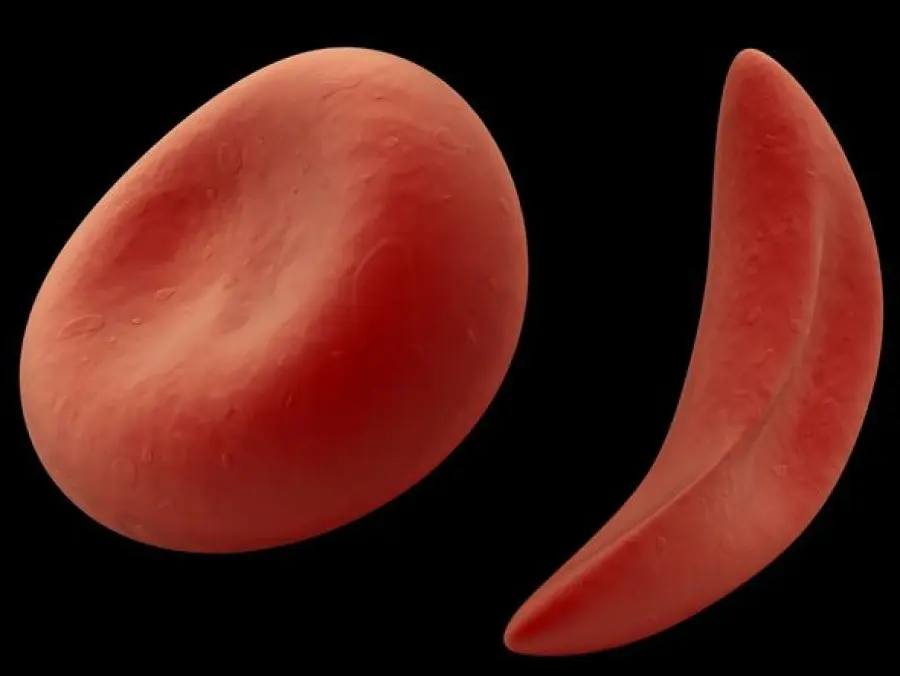

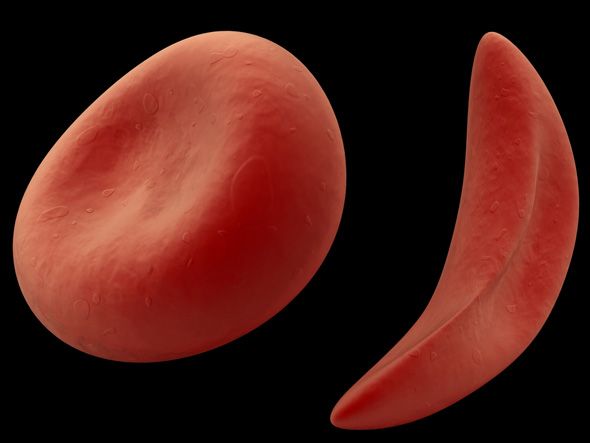

La Drepanocitosi viene comunemente indicata anche come anemia a cellule falciformi o anemia falciforme. E' una malattia legata all'anomala produzione di globuli rossi che, anzichè la classica forma tondeggiante, assumono la forma di una falce restando inoltre nel circolo sanguigno per tempi inferiori rispetto a quelli normali. Se infatti i globuli rossi rimangono in circolo per 100 giorni, quelli dei pazienti affetti da Drepanocitosi non superano i 40 giorni, rendendo la persona anemica e priva della normale respirazione dei tessuti, dal momento che la quantità di ossigeno trasportata risulta inferiore.

Diffusione della Drepanocitosi

La Drepanocitosi è una patologia la cui diffusione in Europa è riscontrabile in 1 soggetto su 150. Cresce la frequenza in Paesi come l'Africa (centrale ed occidentale, 15-25%), e le Antille Francesci (10-15%). Nell'area del Mediterraneo si attesta tra l'1 ed il 15% ed in particolare in Italia la regione più colpita, con una media del 2-5%, dalla mutazione dell'emoglobina S, è la Sicilia. La zona orientale dell'isola, scendendo nello specifico, è quella nella quale i valori possono raggiungere anche il 12% di media, riscontrati in particolare nella località di Butera.Rischi della Drepanocitosi

La Drepanocitosi può portare ad ischemia: questo perchè i globuli rossi con la forma a falce possono andare ad ostruire i vasi sanguigni, provocando danni in diversi organi e tessuti. Solitamente questa patologia si manifesta sin dall'infanzia in seguito alla mutazione del gene HBB: è proprio questa mutazione a portare alla produzione della cosiddetta emoglobina S, scoperta da un ricercatore di nome Pauling che, proprio grazie a questo importante progresso scientifico, vinse il Premio Nobel. E' stato inoltre scoperto che vi sono portatori sani, con uno della coppia di geni mutati, ed i soggetti malatti con entrambe i geni alterati, dunque la mutazione si eredita in maniera autosomica recessiva.Drepanocitosi, i primi sintomi

I primi sintomi legati al manifestarsi della Drepanocitosi sono il mal di testa, le mucose più pallide del normale, le estremità fredde, ma anche una crescente difficoltà nel compiere attività fisica, legata al ridotto apporto di sangue ed ossigeno ai tessuti. I sintomi più gravi sono invece gravi infezioni da batteri, anemia grave ed addirittura ischemie, in seguito all'ostruzione da parte dei globuli rossi, dei vasi sanguigni. L'ischemia può a sua volta provocare dolore, a causa del conseguente danneggiamento dei tessuti che può provocare colelitiasi, ematuria, cardiomegalia, ittero, priapismo, danni alla retina e anemia emolitica.Diagnosi e cura

Per arrivare ad una diagnosi di questa malattia occorrono specifici esami da effetuarsi in laboratorio. La diagnosi prenatale è possibile; si può effettuare uno screening nei neonati che consente di capire se la patologia sia presente alla nascita ma in diversi Paesi questo test viene effettuato soltanto in alcuni centri specializzati nei quali è possibile verificare la presenza della mutazione. Anche nei soggetti considerati a rischio si può effettuare un esame legato alla presenza della mutazione, prima del concepimento, così che la Drepanocitosi non venga trasmessa ai figli. La cura preventiva viene messa in atto somministrando antibiotici per evitare infezioni e acido folico, che va a favorire la produzione di nuovi globuli rossi. Il trattamento prevede invece trasfusioni di midollo osseo o la somministrazione di idrossicarbamide o idrossiurea, un farmaco disponibile in alcuni Paesi che risulta molto efficace nel promuovere la produzione di emoglobina F, andando a contrastare la tendenza alla sintesi della S. Antibiotici, farmaci vasodilatatori ed eseguendo trasfusioni risultano fondamentali anche per evitare l'insorgenza della sindrome polmonare acuta, conseguenza possibile delle occlusioni dei vasi sanguigni. La terapia genetica potrebbe in futuro permettere di curare completamente la Drepanocitosi.Articolo Precedente

Come funziona l’intervento per curare miopia

Articolo Successivo

Sindrome di Aarskog-Scott: diagnosi, si può curare?